क्या आपने कभी सोचा है कि जो सत्य हमें अब तक बताया गया है, क्या वह अंतिम सत्य है?

क्या यह संभव है कि किसी शास्त्र की पारंपरिक व्याख्या के अलावा, कोई और भी गहरी, छुपी हुई व्याख्या हो जो अब तक नजरअंदाज की गई हो?

क्या हो अगर मैं आपको बताऊँ कि भगवद गीता के एक प्रसिद्ध श्लोक की एक बिल्कुल अलग व्याख्या भी मौजूद है, और वह व्याख्या कूर्म पुराण में मिलती है, जो सीधे-सीधे गीता के सभी प्रसिद्ध भाष्यकारों को चुनौती देती है?

इस विषय पर हमारा यह वीडियो द्रष्टव्य है-

कूर्म पुराण और ईश्वर गीता का संदर्भ

कूर्म पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो भगवान विष्णु के कूर्म (कछुआ) अवतार के नाम पर आधारित है। यह पुराण वेदांत, योग, भक्ति, तंत्र, और धार्मिक कर्तव्यों की विस्तृत व्याख्या करता है। इसकी विशेषता यह है कि यह वैष्णव, शैव और शक्ति परंपराओं का संतुलित वर्णन करता है, जो इसे अन्य पुराणों की तुलना में एक समग्र दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

इस पुराण का एक प्रमुख अंश ईश्वर गीता है, जिसे भगवद गीता के शैव संस्करण के रूप में देखा जाता है।

ईश्वर गीता: इसकी उत्पत्ति और संदर्भ

ईश्वर गीता कूर्म पुराण के उत्तरभाग में स्थित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो भगवान शिव द्वारा दिए गए गूढ़ ज्ञान को समाहित करता है।

ईश्वर गीता की शुरुआत क्यों हुई?

यह गीता तब शुरू होती है जब महर्षि वामदेव और अन्य ऋषि हिमालय में नार-नारायण ऋषि के पास आते हैं और उनसे जीवन, आत्मा, ब्रह्म, और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालने का आग्रह करते हैं। महर्षि वामदेव पर हमारा यह शोधपूर्ण लेख पढ़ें |

नार-नारायण ऋषि उत्तर देते हैं कि इस विषय को समझाने के लिए सबसे योग्य शिक्षक भगवान शिव हैं। इसलिए, वे सभी भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे सर्वोच्च सत्य की शिक्षा देने की प्रार्थना करते हैं।

भगवान शिव इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं और ईश्वर गीता का उपदेश देते हैं, जो विशेष रूप से अद्वैतवाद, आत्मा की प्रकृति, माया, और मोक्ष पर केंद्रित है।

ईश्वर गीता का मूल संदेश त्याग (संन्यास), आत्म-साक्षात्कार, और ब्रह्म की एकता पर आधारित है, जो इसे भगवद गीता से अलग बनाता है, जहाँ कर्मयोग और भक्ति का अधिक महत्व दिया गया है।

ईश्वर गीता और “राम: शस्त्रभृतामहम्” का अर्थ

भगवद गीता (10.31) में भगवान कृष्ण कहते हैं:

“राम: शस्त्रभृतामहम्”

➝ “शस्त्रधारियों में, मैं राम हूँ।”

यहाँ, पारंपरिक व्याख्याओं के अनुसार, “राम” से तात्पर्य भगवान राम (अयोध्या के राजा) से है, जो धर्म, शील और आदर्श राजधर्म के प्रतीक हैं।

लेकिन ईश्वर गीता (कूर्म पुराण) इस श्लोक को एक नई व्याख्या प्रदान करती है। इसमें “राम” को परशुराम के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो एक महान योद्धा और तपस्वी थे।

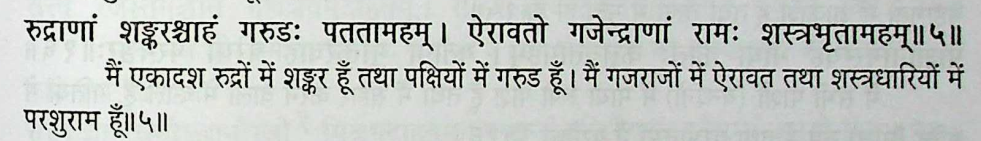

ईश्वर गीता

कूर्म पुराण, उत्तरार्ध

अध्याय 5, श्लोक 7

कूर्म पुराण पर निम्नलिखित टीकाएँ प्रसिद्ध हैं –

- चौखम्बा से प्रकाशित महेश चंद्र जोशी की टीका

- गीताप्रेस से प्रकाशित टीका

- कन्हैया लाल जोशी की टीका

- तारिणीश झा की टीका

- चौधरी श्री नारायण सिंह की टीका

प्रायः सभी टीकाकारों ने यही अर्थ किया है |

पाठकों की सुविधा के लिए हम ये सारी टीकाएँ लेख के अंत में निःशुल्क डाऊनलोड के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं |

दोनों व्याख्याओं के पीछे तर्क:

- भगवद गीता के पारंपरिक भाष्यकारों (शंकराचार्य, रामानुज, मध्व) के अनुसार,

- श्रीकृष्ण का यहाँ “राम” से तात्पर्य भगवान रामचंद्र से है, क्योंकि वे धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं।

- यह व्याख्या भक्ति और वैष्णव दर्शन के अनुकूल है।

- ईश्वर गीता (कूर्म पुराण) के अनुसार,

- “राम” यहाँ परशुराम को संदर्भित करता है, क्योंकि वे सबसे महान शस्त्रधारी थे, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ क्षत्रियों का संहार किया और फिर संन्यास धारण कर लिया।

- यह व्याख्या शैव और तपस्वी परंपरा के अनुकूल है।

यह बहस क्यों महत्वपूर्ण है?

इस बहस का महत्व केवल किसी एक शब्द की व्याख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि शास्त्रों की व्याख्या अलग-अलग परंपराओं और दृष्टिकोणों के आधार पर बदल सकती है।

क्या शास्त्रों का एक ही अर्थ होता है?

- यदि हम भगवद गीता को पारंपरिक दृष्टिकोण से देखें, तो “राम” का अर्थ श्रीराम होगा।

- लेकिन यदि हम कूर्म पुराण को देखें, तो “राम” का अर्थ परशुराम हो सकता है।

क्या किसी कला या शास्त्र का केवल एक ही अर्थ होता है?

कला और शास्त्र की व्याख्या का प्रश्न सदियों से दार्शनिकों, साहित्यकारों और आलोचकों के बीच एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। क्या किसी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, कला या साहित्य का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है, या फिर उसकी कई व्याख्याएँ संभव हैं? इस प्रश्न पर कई प्रसिद्ध दार्शनिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। विशेष रूप से जैक डेरिडा (Jacques Derrida) की विघटनवाद (Deconstruction) की सिद्धांत, विलियम जेम्स (William James) का प्राग्मेटिज़्म (Pragmatism) और अन्य कई विचारकों की मान्यताएँ इस विषय में महत्वपूर्ण हैं।

जैक डेरिडा और विघटनवाद (Theory of Deconstruction)

जैक डेरिडा (Jacques Derrida) 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने विघटनवाद (Deconstruction) का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार किसी भी पाठ (Text) या कला का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता।

- डेरिडा का तर्क था कि शब्दों का अर्थ संदर्भ (context) पर निर्भर करता है और यह संदर्भ समय, स्थान, पाठक और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है।

- किसी लेखक या कलाकार की मूल भावना (Authorial Intent) अंतिम सत्य नहीं होती। बल्कि, जब एक पाठ या कला को देखा या पढ़ा जाता है, तो हर पाठक या दर्शक अपनी समझ और अनुभव के आधार पर एक नया अर्थ निकालता है।

- विघटनवाद बताता है कि कोई भी ग्रंथ या कला स्वयं में पूर्ण नहीं होती, बल्कि वह अन्य ग्रंथों, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और पाठक की मानसिकता से प्रभावित होती है।

उदाहरण:

भगवद गीता का “रामः शस्त्रभृतामहम्” श्लोक विभिन्न व्याख्याओं का उदाहरण है।

- पारंपरिक व्याख्या के अनुसार, यहाँ ‘राम’ से तात्पर्य भगवान रामचंद्र हैं, जो धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं।

- कूर्म पुराण के अनुसार, यहाँ ‘राम’ से तात्पर्य परशुराम हो सकते हैं, जो एक योद्धा और तपस्वी थे।

डेरिडा के दृष्टिकोण से, दोनों व्याख्याएँ सही हो सकती हैं क्योंकि कोई भी पाठ एक ही अर्थ तक सीमित नहीं होता।

विलियम जेम्स और प्राग्मेटिज़्म (Pragmatism)

विलियम जेम्स (William James) ने प्राग्मेटिज़्म (Pragmatism) का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कहता है कि सत्य (Truth) वह होता है जो व्यावहारिक रूप से उपयोगी हो।

- किसी पाठ, ग्रंथ या कला का अर्थ इस आधार पर तय होना चाहिए कि वह लोगों के जीवन में कितना प्रभाव डालता है।

- अगर किसी व्याख्या से जीवन में नैतिकता, अनुशासन और शांति आती है, तो वह व्याख्या सही मानी जा सकती है।

- प्राग्मेटिज़्म कहता है कि अर्थ स्थायी नहीं होते, बल्कि समय और आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं।

उदाहरण:

- अगर कोई व्यक्ति भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजता है, तो उनके लिए “रामः शस्त्रभृतामहम्” का अर्थ रामचंद्र जी होंगे।

- अगर कोई व्यक्ति शस्त्रधारी संत और योद्धा का अर्थ खोज रहा है, तो वे इसे परशुराम से जोड़ सकते हैं।

प्राग्मेटिज़्म का निष्कर्ष:

अर्थ वही उचित है जो व्यक्ति के जीवन में उपयोगी हो। इस दृष्टिकोण से कोई भी अर्थ अंतिम सत्य नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति के अनुभव और लाभ पर निर्भर करता है।

अन्य दार्शनिक जिन्होंने बहुअर्थिता (Multiplicity of Meaning) का समर्थन किया

(A) फ्रेडरिक नीत्शे (Friedrich Nietzsche) – “सत्य केवल दृष्टिकोण है”

- नीत्शे का मानना था कि सत्य कोई निश्चित और अपरिवर्तनीय चीज़ नहीं होती।

- हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर सत्य को अलग-अलग देखता है, इसलिए किसी भी ग्रंथ, कला या विचार का कोई स्थायी और अंतिम अर्थ नहीं हो सकता।

(B) मिशेल फूको (Michel Foucault) – “शक्ति और व्याख्या”

- फूको ने कहा कि किसी भी ग्रंथ या शास्त्र का अर्थ समाज और सत्ता (Power) से निर्धारित होता है।

- धर्म और राजनीति से जुड़े विद्वान अक्सर अपने स्वार्थ और सत्ता के अनुसार ग्रंथों की व्याख्या करते हैं।

(C) रोलां बार्थ (Roland Barthes) – “लेखक की मृत्यु (Death of the Author)”

- बार्थ का विचार था कि किसी भी किताब या शास्त्र का अर्थ लेखक के इरादे तक सीमित नहीं होता।

- एक बार जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है, तो पाठक की व्याख्या लेखक से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

- इसलिए, कला और शास्त्रों के अर्थ समय के साथ बदलते रहते हैं और नए संदर्भों में नई व्याख्याएँ संभव हैं।

निष्कर्ष: क्या किसी शास्त्र का केवल एक ही अर्थ होता है?

ऊपर बताए गए विचारों के अनुसार, किसी भी कला या ग्रंथ का केवल एक निश्चित अर्थ नहीं होता।

- डेरिडा का विघटनवाद कहता है कि अर्थ हमेशा संदर्भ और व्याख्या पर निर्भर करता है।

- विलियम जेम्स का प्राग्मेटिज़्म कहता है कि अर्थ वही उचित है जो व्यावहारिक रूप से उपयोगी हो।

- नीत्शे, फूको और बार्थ जैसे दार्शनिकों ने भी कई व्याख्याओं की संभावना को स्वीकार किया।

हिंदू धर्म की विशेषता:

हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह रूढ़िवादी और कट्टर नहीं है, बल्कि यह विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करता है।

- भगवद गीता में स्वयं कृष्ण कहते हैं:

“विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु” (गीता 18.63)

“इस ज्ञान पर गहराई से विचार करो, फिर जैसा उचित समझो, वैसा करो।”

इसका अर्थ यह है कि अर्थ निश्चित नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की समझ और विवेक पर निर्भर करता है।

पाठक को स्वयं तय करना चाहिए कि कौन-सा अर्थ उचित है

- यदि कोई पाठक धर्म और मर्यादा की खोज में है, तो वह “रामः शस्त्रभृतामहम्” को भगवान राम से जोड़ेगा।

- यदि कोई शस्त्रधारी तपस्वी के प्रतीक की खोज में है, तो वह इसे परशुराम से जोड़ेगा।

कोई भी अर्थ गलत नहीं है, क्योंकि ग्रंथ और कला कभी भी एक ही दृष्टिकोण तक सीमित नहीं होते।

अंत में यही कहा जा सकता है कि:

- अर्थ पाठक पर निर्भर करता है।

- हिंदू धर्म की विशेषता इसकी व्याख्या की स्वतंत्रता में है।

- कला और ग्रंथों के अर्थ समय और समाज के अनुसार बदलते रहते हैं।

परिशिष्ट

- कूर्म पुराण की विविध टीकाओं को यहाँ से डाऊनलोड करें

2. भगवद गीता की विविध टीकाओं को यहाँ से डाऊनलोड करें