✍️भूमिका (Introduction)

मानव जीवन का सबसे पुराना और गहन प्रश्न यही रहा है — “जब संसार में इतना दुःख, पीड़ा और अन्याय है तो फिर ईश्वर में विश्वास करने का क्या लाभ?”। नास्तिक इसी तर्क को बार-बार सामने रखकर कहते हैं कि यदि भगवान सचमुच होते, तो मनुष्य के जीवन में इतनी वेदना, रोग और मृत्यु क्यों होती? इस आधार पर वे निष्कर्ष निकालते हैं कि भगवान केवल मन की कल्पना है।

परन्तु यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, उतना है नहीं। यदि हम थोड़ी गहराई से देखें तो पाएँगे कि आस्था का कार्य दुःख को मिटाना नहीं है, बल्कि दुःख को अर्थपूर्ण बनाना है। आस्था मनुष्य को यह सामर्थ्य देती है कि वह कठिन परिस्थितियों को सह सके, उनके बीच धैर्य रख सके और उनसे ऊपर उठकर अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सके। जैसे रश्मिरथी की पंक्तियाँ कहती हैं —

गुण बड़े एक से एक प्रखर,

हैं छिपे मानवों के भीतर !

मेंहदी में जैसे लाली हो,

वर्तिका-बीच उजियाली हो,

बत्ती जो नहीं जलाता है,

रोशनी नहीं वह पाता है।

रश्मिरथी

रामधारी सिंह दिनकर

मनुष्य के भीतर अनगिनत गुण और क्षमताएँ छिपी रहती हैं, लेकिन वे तभी प्रकट होती हैं जब जीवन की आँधियाँ हमें परखती हैं। ठीक वैसे ही जैसे मेंहदी का रंग पीसे बिना प्रकट नहीं होता और बाती तब तक प्रकाश नहीं देती जब तक उसे जलाया न जाए।

आधुनिक मनोविज्ञान भी यही संकेत करता है कि विश्वास और धर्म जीवन को सहने योग्य बनाते हैं। विश्वास केवल धार्मिक कर्मकाण्ड नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक आधार है जो हमें कठिनाई में टूटने से बचाता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति विश्वास को त्याग देता है, तो उसके जीवन में अर्थहीनता, अकेलापन और असुरक्षा बढ़ जाती है।

इसी पृष्ठभूमि में यह लेख तीन बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा —

- आस्था के मनोवैज्ञानिक लाभ — कैसे विश्वास दुःख को शक्ति में बदल देता है।

- आस्था छोड़ने के नुकसान — जब मनुष्य ईश्वर से मुँह मोड़ लेता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।

- नास्तिकता का मनोवैज्ञानिक खेल — क्यों कुछ लोग न केवल स्वयं अविश्वासी रहते हैं बल्कि दूसरों को भी अविश्वासी बनाने की मनोवैज्ञानिक कोशिश करते हैं।

इन तीनों दृष्टियों से स्पष्ट हो जाएगा कि दुःख भगवान के न होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि आस्था ही वह शक्ति है जो दुःख को साधना और शांति में बदल सकती है। इसके अतिरिक्त दुखों और विपरीत परिस्थतियों के बावजूद भगवान् पर विश्वास बनाये रखना मनोविज्ञान सम्मत है !

इस पर हमारा यह वीडियो द्रष्टव्य है –

🌿 भाग 1: आस्था के मनोवैज्ञानिक लाभ

आस्था का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह मनुष्य को दुःख सहने और कठिनाइयों से ऊपर उठने की शक्ति देती है। यह केवल दार्शनिक या धार्मिक कथन नहीं है, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान के शोधों में भी इसकी पुष्टि मिलती है। आइए एक-एक करके देखें कि किस प्रकार के वैज्ञानिक प्रमाण हमारे सामने आते हैं।

🔹 1. Intrinsic Religiosity और Emotional Well-being

यह अध्ययन Reia Abraham (M.Sc. Clinical Psychology, Amity University) और Bismirty Bhuyan (Assistant Professor, Amity University) द्वारा किया गया है और The International Journal of Indian Psychology (2025) में प्रकाशित हुआ है। शोध का उद्देश्य यह समझना था कि धार्मिकता (religiosity), विशेषकर intrinsic religiosity और extrinsic religiosity, मानसिक लचीलापन (resilience) और कठोरता (rigidity) पर किस प्रकार असर डालती है। शोधकर्ताओं ने 150 प्रतिभागियों पर Duke University Religion Index (DUREL) और Connor-Davidson Resilience Scale (CDRS) का उपयोग कर डेटा एकत्र किया। इस पद्धति के ज़रिए यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि ईश्वर में गहरे और व्यक्तिगत विश्वास से उत्पन्न आस्था (intrinsic) व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करने में कितना मज़बूत बनाती है, और इसके विपरीत, बाहरी कारणों या सामाजिक दबाव से प्रेरित धार्मिकता (extrinsic) कैसे मानसिक कठोरता को और बढ़ाती है।

इस अध्ययन ने यह स्पष्ट किया कि जिन लोगों के भीतर intrinsic religiosity (अर्थात जो अपने भीतर से धर्म और ईश्वर को मानते हैं, न कि केवल औपचारिकता के रूप में) पाई जाती है, वे मानसिक रूप से कहीं अधिक संतुलित और स्वस्थ होते हैं। यानी जिन व्यक्तियों का विश्वास गहरा और व्यक्तिगत है, वे विपरीत परिस्थितियों से अधिक आसानी से उबर पाते हैं और उनका मानसिक संतुलन बेहतर रहता है।

- ऐसे लोगों में anxiety का स्तर कम होता है।

- emotional well-being अधिक पाया गया।

- और सबसे महत्वपूर्ण, उनमें resilience यानी विपरीत परिस्थितियों से उबरने की क्षमता अधिक थी।

🔹 2. Belief in God और Psychological Distress

यह अध्ययन Zachary E. Magin, Adam B. David, Lauren M. Carney, Crystal L. Park (University of Connecticut) तथा Login S. George (Rutgers University) द्वारा किया गया और 2021 में Religions जर्नल में प्रकाशित हुआ। इस शोध में 632 अंडरग्रेजुएट छात्रों को शामिल किया गया और यह परखा गया कि भगवान में विश्वास (belief in God) और उस विश्वास की निश्चितता (certainty) मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करती है। विशेष रूप से तीन आयामों को मापा गया—अवसाद (depression), चिंता (anxiety) और तनाव (stress)। शोधकर्ताओं ने Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21), Meaning in Life Questionnaire, और Attitude Toward God Scale जैसे validated टूल्स का उपयोग किया, ताकि यह समझा जा सके कि केवल ईश्वर में विश्वास करना ही लाभकारी है या उस विश्वास की दृढ़ता (certainty) असल अंतर पैदा करती है।

शोध में पाया गया कि केवल भगवान में विश्वास करना ही नहीं, बल्कि उस विश्वास की निश्चितता (certainty of belief) मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

परिणामों में पाया गया कि भगवान में गहरा विश्वास अवसाद के स्तर को घटाता है, और यह संबंध जीवन के अर्थ (meaning in life), ईश्वर से मिलने वाली शांति (comfort from God), और सकारात्मक coping रणनीतियों के ज़रिए पूरी तरह mediated होता है। दिलचस्प रूप से, चिंता (anxiety) के मामले में केवल विश्वास ही नहीं, बल्कि उस विश्वास की दृढ़ता महत्वपूर्ण पाई गई—जो लोग ईश्वर के अस्तित्व या अनस्तित्व को लेकर अनिश्चित थे, उनमें चिंता का स्तर सबसे अधिक था, जबकि जिनका विश्वास दृढ़ था (चाहे “भगवान हैं” या “नहीं हैं”), उनमें चिंता अपेक्षाकृत कम थी। तनाव (stress) के साथ हालांकि कोई स्पष्ट संबंध नहीं मिला। इस शोध से यह निष्कर्ष सामने आया कि भगवान में विश्वास न केवल अवसाद कम करता है बल्कि विश्वास की निश्चितता व्यक्ति को मानसिक अस्थिरता से बचाती है। यानी, आस्था का मनोवैज्ञानिक लाभ केवल ईश्वर में विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास की गहराई और दृढ़ता पर भी निर्भर करता है।

यह निष्कर्ष यह बताता है कि आस्था केवल “सोचने भर” की चीज़ नहीं, बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता का वास्तविक स्रोत है।

🔹 3. Religious Coping और मानसिक स्वास्थ्य

यह शोध Gene G. Ano और Erin B. Vasconcelles (Bowling Green State University, USA) द्वारा किया गया और Journal of Clinical Psychology (2005) में प्रकाशित हुआ। यह एक व्यापक meta-analysis था जिसमें 49 स्वतंत्र अध्ययनों (कुल 13,512 प्रतिभागी) के आँकड़ों को मिलाकर विश्लेषण किया गया। उद्देश्य था यह समझना कि जब लोग जीवन में तनावपूर्ण परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो धार्मिक coping रणनीतियाँ (जैसे प्रार्थना, आध्यात्मिक पुनर्व्याख्या, धार्मिक समुदाय से सहयोग लेना) उनके मानसिक स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालती हैं। इस शोध की विशेषता यह थी कि इसने पहली बार situation-specific religious coping पर ध्यान केंद्रित किया, यानी यह देखा गया कि संकट की घड़ी में धर्म का प्रयोग व्यक्ति को किस प्रकार मदद या नुकसान पहुँचाता है।

यह अब तक का सबसे बड़ा विश्लेषण था जिसमें विभिन्न अध्ययनों के आँकड़े जोड़े गए। इसमें स्पष्ट हुआ कि—

Positive religious coping (जैसे संकट के समय प्रार्थना करना, ईश्वर पर भरोसा रखना, कठिनाइयों को ईश्वर की परीक्षा मानना) → ऐसे लोगों में depression, anxiety और distress का स्तर कम पाया गया।

Negative coping (जैसे ईश्वर को दोष देना) → ऐसे लोगों में मानसिक समस्याएँ और बढ़ीं।

इस meta-analysis ने यह सिद्ध किया कि आस्था केवल एक “मानसिक भ्रम” नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को वास्तव में मानसिक रोगों से बचाने वाला तंत्र प्रदान करती है।

🔹 4. शास्त्रीय साक्ष्य

आधुनिक शोध जिन निष्कर्षों पर पहुँचे, वही सत्य हमारे शास्त्र सदियों पहले कह चुके हैं।

इसीलिए गीता में श्री कृष्ण खुद को केवल सजा देने वाला नहीं कहते बल्कि मित्र भी कहते हैं –

गीता (5.29):

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्।

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति।।

भक्त मुझे सब यज्ञों और तपोंका भोक्ता, सम्पूर्ण लोकोंका महान् ईश्वर तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका सुहृद् (स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी) जानकर शान्तिको प्राप्त हो जाता है।

मुण्डक उपनिषद् का भी यही कहना है कि परमात्मा हमारे सखा हैं –

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। (तृतीय मुण्डक, खंड एक, मन्त्र एक)

दो सुन्दर पंखों वाले पक्षी, घनिष्ठ सखा, समान वृक्ष पर ही रहते हैं।

भागवत महापुराण में प्रह्लाद की कथा आयी है | उन्हें पहाड़ से गिराया जाता है फिर भी वह निश्चिन्त रहते हैं की भगवान् बचाये या न बचाये वो हमारे अपने हैं ! इससे उनके भीतर भक्ति, शान्ति, संतोष, स्थितप्रज्ञता आदि सद्गुणों का विकास हुआ | किन्तु यह मनोविज्ञान न समझने के कारण श्री दयानन्द सरस्वती जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में उनका बहुत मजाक उड़ाया है | वो लिखते हैं –

अब देखो! यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा है। किसी भागवत सुनने वा बांचनेवाले को पकड़ पहाड़ के ऊपर से गिरावे तो कोई न बचावे चकनाचूर होकर मर ही जावे।

सत्यार्थ प्रकाश

एकादश समुल्लास

श्री दयानन्द सरस्वती

पाठकों के संतोष के लिए हम सत्यार्थ प्रकाश भी यहां निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं –

भागवत में कुंती भगवान् कृष्ण से सुख संपत्ति नहीं बल्कि विपदा मांगती हैं –

दरअसल दुनिया में दो ही भक्ति होती है – एक भगवान् की दूसरी संसार की | जो व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी दुनिया ठीक चलती रहे तभी हम भगवान् की भक्ति करेंगे वह भगवान् का नहीं बल्कि संसार का ही भक्त होता है !

इस बात को रामचरितमानस में बहुत अच्छे से समझाया गया है | जब रामजी वन जा रहे होते हैं तो दशरथ जी सुख संपत्ति नहीं मांगते बल्कि रामजी का साथ मांगते हैं –

“सब दुःख दु:सह सहाबहु मोही,

लोचन ओट रामु जनि होही॥”

रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड (45/2)

इसी तरह से भरत जी भी यही कहते हैं कि हे प्रभु आपके साथ संसार के दुखों में पड़े रहना अच्छा है लेकिन आपके बिना मोक्ष भी व्यर्थ है –

“राउर बदि भल भव दुःख दाहू,

प्रभु बिनु बादि परम पद लाहू॥”

रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड (314/2)

यही वह भक्ति का स्वरुप है जो विज्ञान सम्मत भी है | दुनिया अच्छी चलते रहे तब हम भगवान् की भक्ति करेंगे यह भक्ति नहीं व्यापारिक व्यवहार है !

✨ निष्कर्ष

वैज्ञानिक प्रमाण और शास्त्रीय वचन एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं—

- आस्था मनुष्य के भीतर छिपे गुणों को सक्रिय करती है।

- यह दुःख को सहने योग्य और जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है।

- विश्वास केवल परम्परा नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन की एक अनिवार्य कुंजी है।

🌑 भाग 2: आस्था छोड़ने के नुकसान

आस्था को छोड़ देना न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से हानिकारक है बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान यह भी दिखाता है कि इसका सीधा प्रभाव मनुष्य की मानसिक शांति और जीवन के सुख पर पड़ता है।

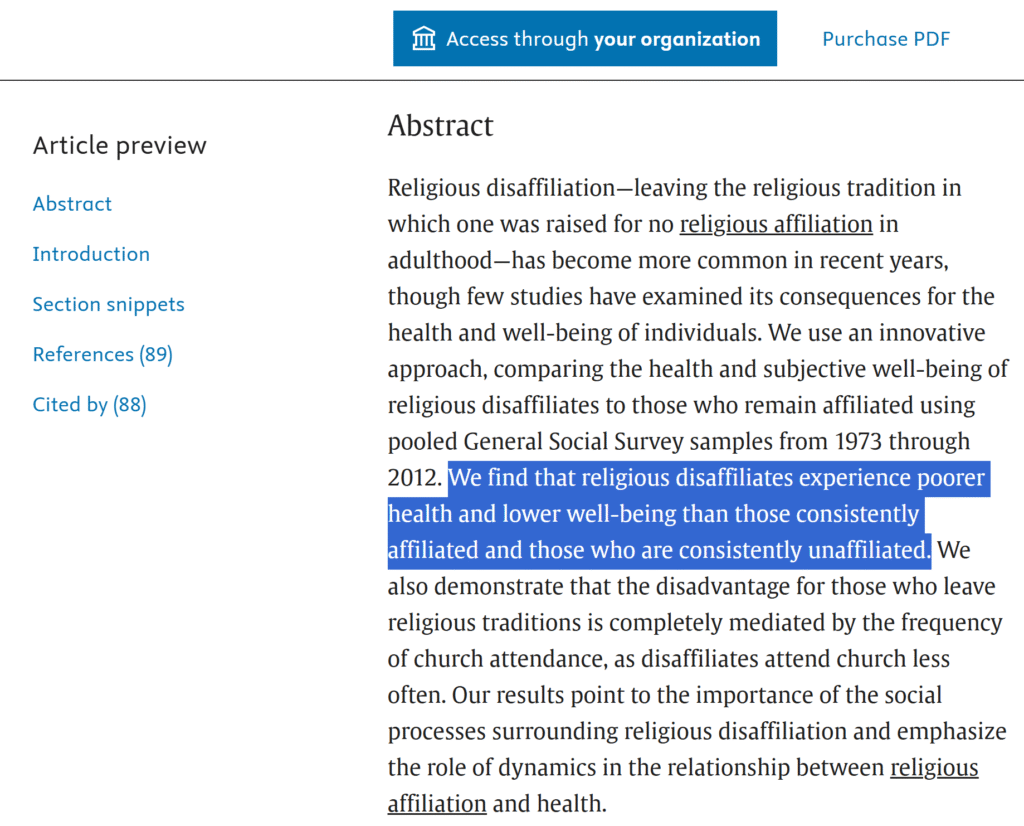

🔹 1. Religious Disaffiliation और Happiness में गिरावट

समाजशास्त्रीय अध्ययनों में यह पाया गया कि जब लोग संगठित धर्म या आस्था को त्यागते हैं (religious disaffiliation), तो उनके जीवन में संतोष और सुख का स्तर घट जाता है।

आँकड़े बताते हैं कि जो लोग धार्मिक समुदाय से जुड़े रहते हैं, उनमें “बहुत खुश” होने की संभावना लगभग 10% अधिक होती है।

इसके विपरीत, धर्म छोड़ने वालों (disaffiliates) और अज्ञेयवादियों (agnostics) में जीवन संतोष और happiness का स्तर सबसे कम पाया गया।

इससे स्पष्ट है कि आस्था केवल “belief system” नहीं है, बल्कि यह मानसिक सुरक्षा और सामाजिक समर्थन का आधार है। इसे खो देने पर व्यक्ति अधिक असुरक्षित और अकेला अनुभव करता है।

🔹 2. Experiment: नास्तिक संदेश और Well-being पर असर

यह अध्ययन Johannes Haushofer (Princeton University, NBER, और Busara Center for Behavioral Economics, Nairobi) तथा James Reisinger (Harvard University, Busara Center) द्वारा किया गया। दोनों ही लेखक व्यवहारिक अर्थशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान में सक्रिय शोधकर्ता हैं। अध्ययन Religion, Brain & Behavior जर्नल में प्रकाशित हुआ। शोध का उद्देश्य यह समझना था कि यदि लोगों को नास्तिक विचारों से प्रभावित किया जाए तो इसका प्रभाव उनके धार्मिक विश्वास (religiosity), मानसिक सुख (subjective wellbeing) और सामाजिक सहिष्णुता (tolerance) पर कैसा पड़ता है। इसके लिए नैरोबी (केन्या) की यूनिवर्सिटी के 318 छात्रों को प्रयोगशाला में बुलाया गया और उन्हें तीन प्रकार के छोटे वीडियो संदेश दिखाए गए: (1) वैज्ञानिक आधार वाले नास्तिक संदेश, (2) भावनात्मक (emotional) नास्तिक संदेश, और (3) नियंत्रण संदेश (control group) जिसमें केवल सब्ज़ियों पर सामान्य जानकारी दी गई थी।

इस प्रयोग ने सीधे यह जाँचने की कोशिश की कि यदि किसी व्यक्ति को नास्तिक विचारों से प्रभावित किया जाए तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है।

- जिन प्रतिभागियों को atheist primes (नास्तिक संदेश) दिखाए गए, उनमें religiosity का स्तर कम हुआ।

- केवल इतना ही नहीं, उसी समय उनकी subjective well-being (व्यक्तिगत सुख और संतोष का अहसास) भी घट गया।

- यह असर विशेष रूप से पुरुष प्रतिभागियों में और अधिक स्पष्ट पाया गया।

यह प्रयोग यह साबित करता है कि नास्तिक प्रचार केवल आस्था को कम नहीं करता, बल्कि सीधे तौर पर मानसिक शांति और सुख को भी चोट पहुँचाता है।

🔹 3. निष्कर्ष

इन शोधों से स्पष्ट हो जाता है कि—

आस्था का त्याग करना जीवन को अधिक अर्थहीन, अकेला और असुरक्षित बना देता है।

नास्तिकता से मिलने वाला तथाकथित “स्वतंत्रता” या “तर्क” वास्तव में मानसिक सुख-शांति घटाता है।

आस्था के बिना, दुःख केवल निरर्थक पीड़ा बनकर रह जाता है, जबकि आस्था उसे साधना और शक्ति में बदल देती है।

🕸️ भाग 3: नास्तिकों की मनोवैज्ञानिक चालें

नास्तिक केवल यह नहीं कहते कि वे स्वयं ईश्वर को नहीं मानते, बल्कि वे बार-बार दूसरों को भी अपनी ही तरह अविश्वासी बनाने की कोशिश करते हैं। यह केवल दार्शनिक या तार्किक बहस नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक कारण काम करते हैं।

🔹 1. Terror Management Theory (TMT) – मृत्यु-भय से उत्पन्न बचाव

TMT के अनुसार, जब मनुष्य को मृत्यु या जीवन की निरर्थकता का सामना करना पड़ता है, तो वह अपने worldview की रक्षा के लिए और आक्रामक हो जाता है।

- इस स्थिति में लोग अपने विचारों से भिन्न विश्वासों को खतरे के रूप में देखते हैं।

- इसलिए नास्तिक जब “भगवान नहीं है” का दावा करते हैं, तो वे केवल अपने दृष्टिकोण की रक्षा नहीं कर रहे होते, बल्कि दूसरों के विश्वास को तोड़कर अपने भय को ढकने का प्रयास कर रहे होते हैं।

यही कारण है कि नास्तिक अक्सर धार्मिक आस्था का उपहास करते हैं — यह एक प्रकार का defense mechanism है, न कि तर्क का निष्कर्ष।

🔹 2. Moral Grandstanding – तर्क नहीं, प्रतिष्ठा की चाह

Grubbs et al. (2019, PLOS ONE) के अनुसार, सार्वजनिक मंचों पर नैतिकता की बातें करना हमेशा सत्य की खोज से प्रेरित नहीं होता। बहुत बार यह केवल status पाने का साधन होता है।

यह अध्ययन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिकों की टीम ने मिलकर किया। इसमें Bowling Green State University (Ohio), Texas Tech University, University of Georgia जैसे संस्थानों के विद्वान शामिल थे। इनका उद्देश्य यह समझना था कि सार्वजनिक विमर्श (विशेषकर सोशल मीडिया पर होने वाली बहस) क्यों इतनी विषैली और टकरावपूर्ण हो जाती है। उन्होंने दार्शनिक साहित्य में वर्णित एक नए विचार – “Moral Grandstanding” – को मनोविज्ञान की दृष्टि से परखा। इसका अर्थ है नैतिक या धार्मिक भाषा का उपयोग केवल अपनी सामाजिक स्थिति बढ़ाने या दूसरों को प्रभावित करने के लिए करना। इस शोध में छह अलग-अलग अध्ययन किए गए जिनमें विश्वविद्यालय के छात्र, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधिक नमूने और ऑनलाइन प्रतिभागी शामिल थे।

परिणामों से स्पष्ट हुआ कि Moral Grandstanding वास्तव में एक मापनीय मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है और यह व्यक्ति की status-seeking प्रवृत्ति से गहराई से जुड़ी हुई है। जो लोग नैतिक बहसों में अपनी श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश करते हैं, वे ज़्यादा राजनीतिक/नैतिक संघर्षों में उलझते हैं। इसमें दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ पाई गईं – Dominance Striving (दूसरों को शर्मिंदा कर दबाने की कोशिश) और Prestige Striving (अपने विचारों से दूसरों को प्रेरित कर सम्मान पाना)। अध्ययन से यह भी पता चला कि यह प्रवृत्ति किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं है; वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों छोर पर ऐसे लोग पाए जाते हैं। शोध का निष्कर्ष यह था कि सार्वजनिक विमर्श में टकराव और ध्रुवीकरण बढ़ाने का एक बड़ा कारण यही मोरल ग्रैंडस्टैंडिंग है, जो व्यक्ति की आंतरिक मान्यता से अधिक उसकी सामाजिक छवि को सजाने की इच्छा से संचालित होता है।

सारांश –

- धर्म का मज़ाक उड़ाना और आस्था को “अंधविश्वास” कहना अक्सर एक प्रदर्शन (performance) होता है।

- इसका उद्देश्य यह दिखाना होता है कि “देखो, मैं दूसरों से अधिक तार्किक और बुद्धिमान हूँ।”

यानी यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक दिखावा (grandstanding) है — जिसमें तर्क का मुखौटा होता है, परन्तु असली मंशा समाज में प्रतिष्ठा पाना होती है।

🔹 3. Need for Closure – अनिश्चितता से असहजता

Webster & Kruglanski (1994) के शोध बताते हैं कि कुछ लोगों में “Need for Cognitive Closure” बहुत अधिक होती है।

यह अध्ययन Donna M. Webster (University of Florida) और Arie W. Kruglanski (University of Maryland) द्वारा किया गया और Journal of Personality and Social Psychology (1994) में प्रकाशित हुआ। यह शोध Need for Cognitive Closure (NFC) नामक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर केंद्रित था। NFC का अर्थ है—मनुष्य के भीतर किसी भी प्रश्न का एक निश्चित, त्वरित और अंतिम उत्तर पाने की प्रवृत्ति, ताकि उसे अनिश्चितता या अस्पष्टता में न रहना पड़े। शोधकर्ताओं ने इस प्रवृत्ति को मापने के लिए एक 42-item scale विकसित किया और 300 से अधिक विश्वविद्यालय छात्रों तथा वयस्क प्रतिभागियों पर इसका परीक्षण किया। इसमें पाँच मुख्य पहलू सामने आए: क्रमबद्धता की चाह (preference for order), पूर्वानुमेयता की चाह (predictability), निर्णायकता (decisiveness), अस्पष्टता से असुविधा (discomfort with ambiguity), और संकीर्णता/कठोरता (closed-mindedness)।

इस शोध ने यह सिद्ध किया कि जिन लोगों में Need for Closure अधिक होता है, वे जल्दी निर्णय लेते हैं, अनिश्चितता से असहज हो जाते हैं और वैकल्पिक विचारों को सुनने में कम इच्छुक रहते हैं। वे अक्सर प्राथमिक सूचना पर ही अटक जाते हैं और बाद की नई जानकारी को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। इसके विपरीत, जिनमें NFC कम होता है, वे खुले दिमाग से विचारों को स्वीकार करते हैं और धैर्यपूर्वक जटिल या अस्पष्ट परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं। अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि NFC एक स्थिर व्यक्तित्व-आयाम (personality dimension) है, और यह बताता है कि क्यों कुछ लोग धर्म या ईश्वर के गूढ़ और रहस्यमय प्रश्नों से बचकर नकारात्मक निष्कर्ष (“भगवान नहीं है”) पर जल्दी पहुँच जाते हैं। इस प्रकार, Need for Closure यह समझाने का एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारण बनता है कि नास्तिकता क्यों कई बार केवल तर्क की खोज नहीं बल्कि अनिश्चितता सहन न कर पाने की प्रवृत्ति होती है।

- इसका अर्थ है कि वे लोग किसी भी प्रश्न का जटिल या अस्पष्ट उत्तर सहन नहीं कर पाते।

- वे चाहते हैं कि हर चीज़ का एक सीधा, सरल और अंतिम उत्तर हो।

धर्म और ईश्वर का विचार स्वभावतः रहस्यमय और गूढ़ है। इसीलिए ऐसे लोग इसे स्वीकार करने के बजाय तुरंत नकार देते हैं। उनके लिए “भगवान नहीं है” कहना, “भगवान है” से कहीं आसान है — क्योंकि इसमें जटिलता और रहस्य नहीं है।

🔹 4. Reactance Theory – स्वतंत्रता खोने का भय

Miron & Brehm (2006) ने स्पष्ट किया कि जब लोग यह अनुभव करते हैं कि उनकी स्वतंत्रता या चुनाव की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, तो वे मनोवैज्ञानिक reactance में चले जाते हैं।

- कई लोग धर्म को नियंत्रण या बंधन मानते हैं।

- इसीलिए वे केवल स्वयं आस्था छोड़ते ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी आस्था छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

उनका आक्रामक विरोध असल में “स्वतंत्रता खोने का भय” है, जिसे वे धर्म पर प्रहार करके व्यक्त करते हैं।

✨ निष्कर्ष

इन सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से स्पष्ट होता है कि नास्तिकता का प्रचार तर्क की ईमानदार खोज नहीं है, बल्कि यह विभिन्न मनोवैज्ञानिक असुरक्षाओं, प्रतिष्ठा की चाह, और स्वतंत्रता-भय का परिणाम है।

- TMT: मृत्यु-भय से उत्पन्न बचाव।

- Grandstanding: सामाजिक प्रतिष्ठा की चाह।

- Need for Closure: अनिश्चितता सहन न कर पाना।

- Reactance: स्वतंत्रता खोने का भय।

यानी, नास्तिकता का यह “Psychological खेल” केवल व्यक्तिगत विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों को भी अपनी ही तरह अविश्वासी बनाने की मनोवैज्ञानिक रणनीति है।

🌟 समापन (Conclusion)

जीवन की सच्चाई यह है कि दुःख अपरिहार्य है। कोई भी मनुष्य इससे बच नहीं सकता। परंतु आस्था और नास्तिकता, दोनों का इस दुःख के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है।

आस्था यह मानकर चलती है कि दुःख केवल बोझ नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति को जागृत करने का साधन है। आधुनिक शोध यह प्रमाणित कर चुके हैं कि भगवान में विश्वास रखने वाले लोग मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ, संतुलित और लचीले होते हैं। धार्मिक coping से अवसाद और चिंता घटती है, और जीवन में अर्थ और उद्देश्य का बोध होता है। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि प्रभु की शरण लेने पर असह्य दुःख भी सहनीय बन जाता है।

इसके विपरीत, आस्था का परित्याग मनुष्य को अधिक असुरक्षित और निरर्थकता से भर देता है। धर्म छोड़ने वालों में खुशी का स्तर कम पाया गया है, और प्रयोगात्मक अध्ययनों ने सिद्ध किया है कि नास्तिक संदेशों से न केवल religiosity घटती है बल्कि subjective well-being भी कम हो जाता है। यानी आस्था त्यागने का दावा भले ही “स्वतंत्रता” का प्रतीक लगे, परंतु उसका परिणाम अक्सर मानसिक असंतोष और असुरक्षा ही होता है।

और अंत में, नास्तिकों की मनोवैज्ञानिक चालें हमें यह दिखाती हैं कि उनका प्रचार अक्सर तर्क का परिणाम नहीं होता। यह मृत्यु-भय से उपजी सुरक्षा की चाह (TMT), सामाजिक प्रतिष्ठा की लालसा (Moral Grandstanding), अनिश्चितता सहन न कर पाने की प्रवृत्ति (Need for Closure), और स्वतंत्रता खोने के भय (Reactance) से प्रेरित होता है। इसलिए जब वे कहते हैं कि “सभी को भगवान को छोड़ देना चाहिए,” तो यह वस्तुतः उनके अपने मनोवैज्ञानिक खेल हैं, न कि सत्य का निष्कर्ष।

इसलिए निष्कर्ष यही है —

- आस्था दुःख को साधना और शक्ति में बदल देती है।

- नास्तिकता दुःख को निरर्थक पीड़ा बना देती है।

- आस्था जीवन को अर्थ और दिशा देती है, जबकि नास्तिकता केवल असुरक्षा को शोर में बदल देती है।